| “オーストラリア シドニー トラムウエー博物館” |

オーストラリア最大の都市シドニーには、1997年に開通した中央駅と西の郊外のダルウイッチ・ヒルを結ぶシドニーライトレールがあり、スペインCAF社製の低床連節車が運行しています。また2020年には、世界遺産のシドニーオペエラハウス近くのフェリー乗り場、サーキュラーキーから都心のタウンホール、セントラル駅を経て南東のランドウイックLRTが開業し、フランス製アルストーム社の低床連節車が導入されました。

そんなシドニーには19世紀に開業し、1962年まで運行していた路面電車がありました。市の南の郊外にトラム博物館があり、動態保存車を運行しているというので行ってみることに。

セントラル駅の地下ホームからシドニートレインズT4系統の二階建の電車に乗り、40分ほどの郊外にあるロフタス駅で下車。ホームから古いトラムの車両が見えます。

▲ T4に乗ってロフタス駅で下車

ヨーロッパの鉄道博物館は、鉄道会社が経営する日本とは異なり、ボランティアによる運営が一般的です。シドニートラム博物館も、運転士や車掌のOBの方なのか、スタッフはかなりの高齢の方々が大半で、開館日は日曜と水曜に限定されています。

▲ シドニートラム博物館の入り口ゲート

この日は日曜日。複線の線路を横切るゲートが開いています。向こうにはトラムの姿が。

▲ ズームすると向こうに電車が

紺の制服を着たスタッフから入場券を買い求めます。AU$18(2019年1月のレートで1440円)となかなかいい値段ですが、博物館の展示に加えて運行中のトラムに乗り放題なので納得。2020年4月段階ではAU$20に値上がりしていますが、大幅な円高豪ドル安が進行して1300円程度の計算になります。

スタッフの皆さんは、52年前にトラムが廃止されたときに現役の乗務員だった方々でしょうか。御年70〜80歳代のベテランと見受けます。

▲ スタッフから入場券を購入

乗務員の詰め所のような小屋に、次のトラムの発車時刻が表示されています。2つあるのは、博物館から北に向かう便と南に向かう便。

▲ 詰め所に発車時刻が掲示

この日運行していたうちの1両、611号はメルボルンのY1型で1930年製。ワンマン運行用に前と中の2扉で、側窓は上段が内側に折れて開き下段は下降式。

▲ この日の運行はメルボルンの611号

運転席には直接制御のコントローラとエアブレーキ。右の大きなハンドルはハンドブレーキ。

▲ 611号の運転席

運転席の横のロングシートは、乗務員の出入りを妨げないよう一部折りたたみ式。それ以外は転換式のクロスシートが並びます。天井の両サイドに通っているのは次停車の合図のベルの紐でしょう。

▲ 車内は運転席横以外は転換式クロスシート

木製の天井に白熱灯が良い感じ。乗客の多くは、トラムの現役時代を知らない若い家族連れ。

▲ 乗客が乗って北に向けて発車

まずは北に向かって発車。トラム博物館のゲートを出て数100m行った踏切で停車。この先の線路は工事中なのか柵で囲われています。

▲ この先の線路は工事中らしくここで南へ折り返し

車掌さんが前後のポールを付け替えて、今来た線路を南に向けて折り返します。

611号の運行の様子を動画にまとめました。

▲ 運行の様子を動画でご覧ください

再びトラム博物館で停車した後、南に向かいます。線路は単線の専用軌道になり、途中には幹線道路を横切る踏切も。警報機が鳴り、多くのクルマを待たせて保存運行のトラムのお通りです。右に左にカーブしながら2.5km。なかなか乗りごたえがあります。

▲ 南の終点に到着

廃止された鉄道路線を転用したのでしょうか。片面1線の高いホームの駅が終点。トラムの床面とは高さが合わないので、ホームのない側のドアを開けて乗客は車外へ。

▲ 折り返しの電車に乗車

車掌さんが前後のポールを付け替え、しばし休憩の後、トラム博物館に戻ります。

▲ 屋根付きの停留所

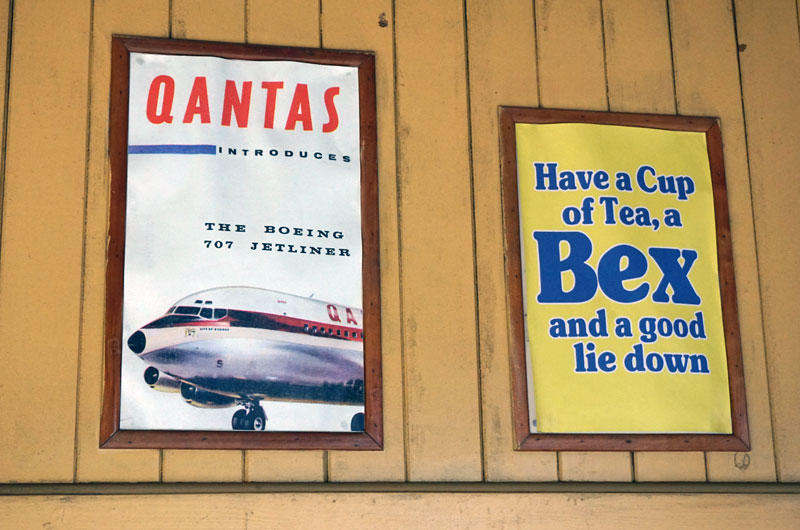

トラム博物館には屋根付きの停留所があり、その壁に貼られた広告は半世紀以上前、トラムが現役だった時代のものでしょう。

▲ 停留所の広告もトラムが現役当時のもの

この日に運行していた、もう1両のトラムは、1963年製ブリスベンのフェニックス型548号。

▲ ブリスベンの548号

独立した運転室があり、直接制御のコントローラとエアブレーキにハンドブレーキも備えています。

▲ 狭いけど独立した運転室

片側4扉で車内はボックスシート。乗り降りしやすいようにか、車体中央の2扉の間は床が一段低くなっています。

▲ 車内はボックスシート

トラムの乗車を楽しんだ後は展示館へ。それぞれの車両には、簡単な説明が付いています。また、展示館内には架線はないものの、線路はトラバーサを通じて外部につながっていて、大半の車両は動態保存で運行可能なようです。

▲ 博物館の入り口は信号扱い所をくぐって右

最初に出迎えてくれるのは、1879年に米国のボールドウインが製造した蒸気トラム1A号。車内はにボイラと運転席があり、70人乗りの客車3両を牽引。電車が走るようになってからも、1937年まで蒸気トラムが運行されたのだとか。

▲ 1A号はシドニーの蒸気トラム

290号はこの博物館で一番古い電車。1896年にC型2軸客車1号として製造され、1901年に290号に改番。1910年に電動車化され、1914年(1927年とするデータもあり)には breakdown car 115s号となって1948年まで稼働。その後、290号当時のオリジナルのスタイルに復元されています。正面窓下に方向幕。動態保存車で、特別なイベント時のみ稼働。

breakdown car が何を意味するのかよくわかりませんが、breakdown truck がレッカー車なので、故障車の移動等に使う車両なのかなと思います。

▲ 1896年製のシドニーC型290号

車内は木製のロングシートで、最近のバケット型シートのような1人ずつの区切り付き。デッキへの出入り口が偏っているので、ドアの部分の座面が欠きとられています。

▲ 290号の車内は木製ながらバケット型のシート

シドニーのC型2軸車29号は1898年製。同じC型の290号に対して、29号は運転席正面の窓、ベスチビュールがありません。29号の方がC型のオリジナルのスタイルではないかと思われます。1915年に290号と同様に breakdown vehicle になり、1958年まで使用。1972年から89年まで、イタリア料理店“オールドスパゲッティーファクトリー”に貸与(日本でも名古屋の同名の店には名鉄揖斐谷汲線の515号が店内に展示されていますね)。1995年に展示用に復元し、2001年から動態保存。

▲ シドニーのC型29号

車内は290号とほぼ同じ。ロングシートに1人ずつの区分はありません。

▲ 29号の車内

シドニーで最初のボギー車として、1900年から1902年に251両も製造されたF型ボギー車。393号は1902年製で、1910年から1929年にF型の多くがLP型に改造された中で、393号は唯一オリジナルのまま1910年に通常輸送業務から退き、1952年まで運転士の教習車として使われました。

▲ 1900年から1902年に製造されたシドニー最初のボギー車F型393号

運転台に窓(ベスチビュール)のない車体には、前後に開放室があり、この部分の座席は背ずりが転換式になっています。

▲ オープンデッキの特等席

車体の中央部分は窓のある客室で、ロングシート。窓の上段がステンドグラスのよう。

▲ ステンドグラスのような明かり窓

シドニー728号は1906年に造られたN型ボギー車の最終グループ。両端のオープンデッキの運転席の後ろにも座席があり、中間にはコンパートメントが6室。車内に通路は無く、車掌さんは車外のステップを伝って前から後ろへ通り抜けけたのでしょう。これ以後、この座席配置の車輌の製造が続きます。1949年まで旅客輸送に使われた後、運転士の訓練車として1953年まで稼働しました。動態保存で特別なイベント時のみ稼働。

▲ 1906年に造られたシドニーのN型728号